満員電車がきっかけで電子書籍デビュー

毎朝8時30分発。押しつぶされそうな満員電車の中で、隣で同僚がスマホで何かを読んでるのに気づいたんです。「こんな状況でスマホいじれるなんてすごいな」と思って画面をチラ見したら、小説読んでるじゃないですか!

「えっ、スマホで本読めるの?」って聞いたら、「Kindleだよ。満員電車でも全然読めるよ」って教えてもらったのが始まりでした。

それまで私は完全に紙の本派。電子書籍なんて「味気ない」と思ってたんですけど、通勤時間を有効活用したくて試しに使ってみることに。

結果的に、月の読書量が3冊から7冊に爆増。今では完全に使い分けてます。

で、結局どっちがいいの?私の本音ランキング

1年半使い倒した結果、シーン別にかなりはっきり好みが分かれました。

1位:通勤・移動中なら電子書籍一択

満員電車で『ハリー・ポッター』読み返したとき、あの分厚い『不死鳥の騎士団』をスマホ一台で読めるって感動しました。紙だったら1kg近い重さ、電子なら0g。この差はデカい。

しかも片手でページめくれるから、つり革つかんでても読書できちゃう。これは紙の本じゃ絶対無理。

2位:家でまったり読むなら紙が最高

池井戸潤の『半沢直樹』シリーズを読んだとき、やっぱり紙の方が集中できました。スマホだとLINE通知とかで集中切れちゃうけど、紙の本だとそういう誘惑がないんですよね。

あとページめくる「パラパラ」って音が、なんか読書してる感を演出してくれる(笑)

3位:コスパ重視なら電子書籍だけど…

実際に計算してみたら、確実に電子書籍の方が安いです。でも読み終わった本を古本屋で売れないのがちょっと痛い。

なので私は「多分もう読まない」って本は電子版、「また読み返すかも」って本は紙版で買ってます。

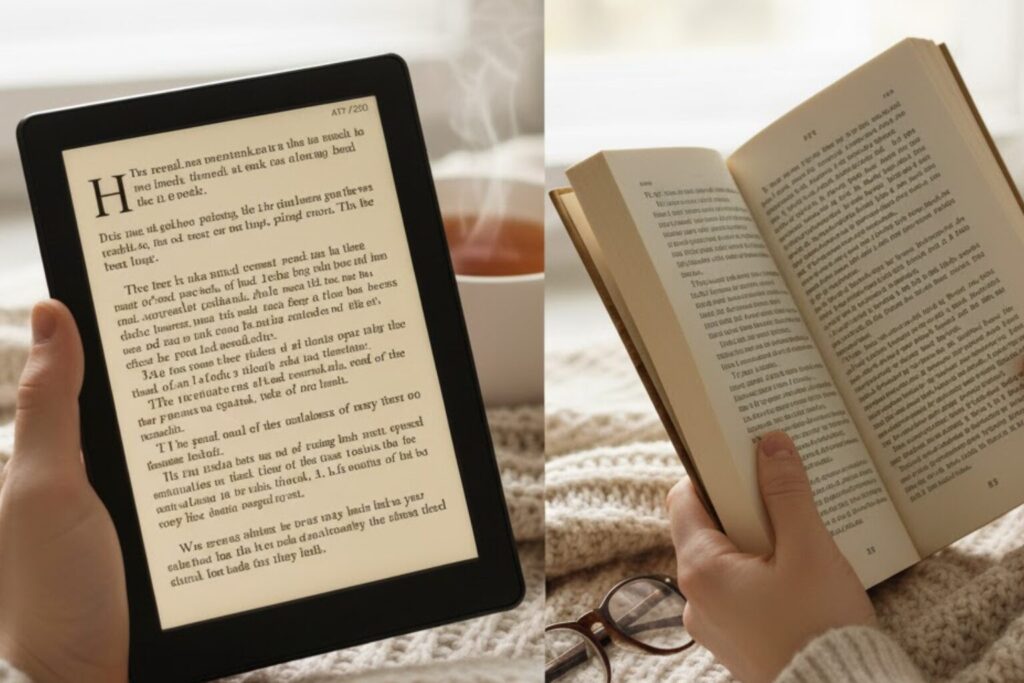

小説読書の電子書籍と紙書籍、どこが違うの?

改めて比較してみると、本当にそれぞれ特徴がはっきりしてました。

電子書籍には「軽くて持ち運びが楽」「価格が安い」「辞書機能が便利」といった魅力がたくさんあります。スマホ1台で何冊もの本を持ち歩ける手軽さは、一度味わうと紙の本には戻れないほど。

一方で、紙書籍では、「読書している感覚」や「目の疲れにくさ」「本棚に並べる楽しさ」など、デジタルにはない良さもありますよね。

電子書籍と紙書籍のそれぞれのいいところをまとめました!

電子書籍のいいところ

とにかく軽い!持ち運びが楽すぎる

出張で一週間家を空けるとき、以前は「どの本持ってこうかな」って悩んでたんです。荷物重くなるし、読み終わったら邪魔だし。

でも電子書籍なら何冊でも持ち歩ける。しかもスマホ一台で済むから、追加の荷物ゼロ。これはもう戻れないレベルで便利です。

価格が安い

実際に同じ本の値段を比較してみたことがあるんですが、電子書籍の方が約5〜10%安いです。具体的には50円~100円くらい安くなることが多いですね。

これは再販制度(書店での値引き禁止)が電子書籍には適用されないためで、割引やクーポンが使えるんです。

年間で考えるとけっこうな差になります。私の場合、年100冊近く読むので、年間5,000円くらいは浮いてる計算。

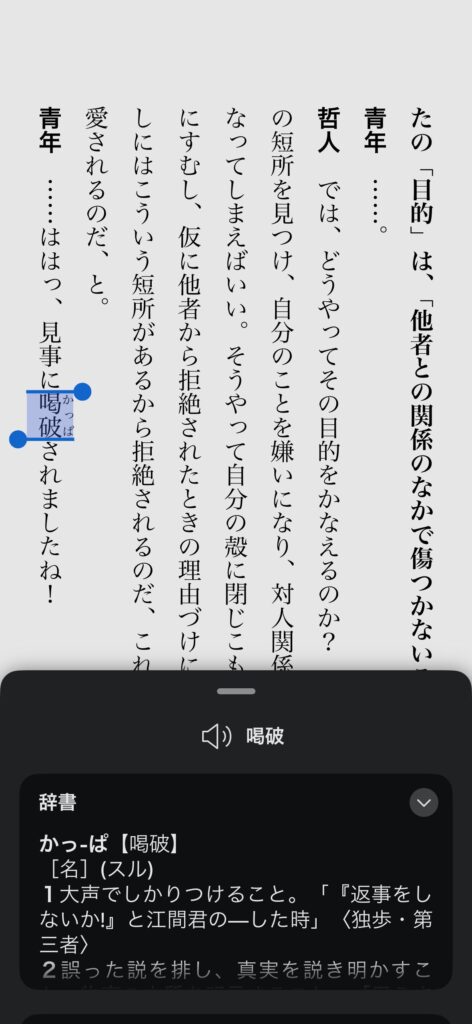

辞書機能が思ったより使える

これ、使ってみるまで気づかなかったんですが、分からない単語をタップするだけで意味が出てくるの、めちゃくちゃ便利です。

特に古典とかビジネス書読むときは重宝してます。いちいち辞書引く手間が省けるので、読書のリズムが崩れない。

紙の本のいいところ

やっぱり読書してる感がある

これ、感覚的な話なんですけど、紙の本の方が「読書してる!」って感じがするんですよね。ページめくる感触とか、紙とインクの匂いとか。

目が疲れにくい気がする

長時間読書するときは紙の方が目が楽な気がします。特に就寝前。スマホの画面見続けると目が冴えちゃって眠れなくなることがあるんですが、紙の本だとそんなことないです。

本棚に並べる楽しさ

読み終わった本が本棚に並んでるのを見るのって、ちょっとした達成感あるんですよね。友達が家に来たときに「こんな本読んでるんだ」って話のきっかけにもなるし。

シーン別に使い分けてます

結局のところ、両方使うのが一番いいという結論に落ち着きました。

これは、みなさんそれぞれのライフスタイルがあるので絶対とは言い切れませんが、電子書籍と紙の本を使い分けるとで、より読書ライフが充実できると思います。

通勤電車:電子書籍一択

満員電車で紙の本は物理的に無理。スマホなら片手で読めるので電子書籍一択です。

私の場合、通勤時間だけで月40時間くらい読書時間確保できてるので、これだけで月5〜6冊読めちゃいます。

家でのんびり:紙の本派

週末に家でゆっくり読むときは紙の本。コーヒー飲みながらソファでまったり読書、みたいなシチュエーションは紙の本の方が雰囲気出ますよね。

旅行:電子書籍で軽量化

荷物を軽くしたいときは電子書籍。特に海外旅行とか、荷物制限があるときは助かります。

寝る前:紙の本で目に優しく

就寝前はスマホ見ると目が冴えちゃうので、紙の本使ってます。ブルーライトの影響、意外とバカにできないです。

年代・読書量別のおすすめ

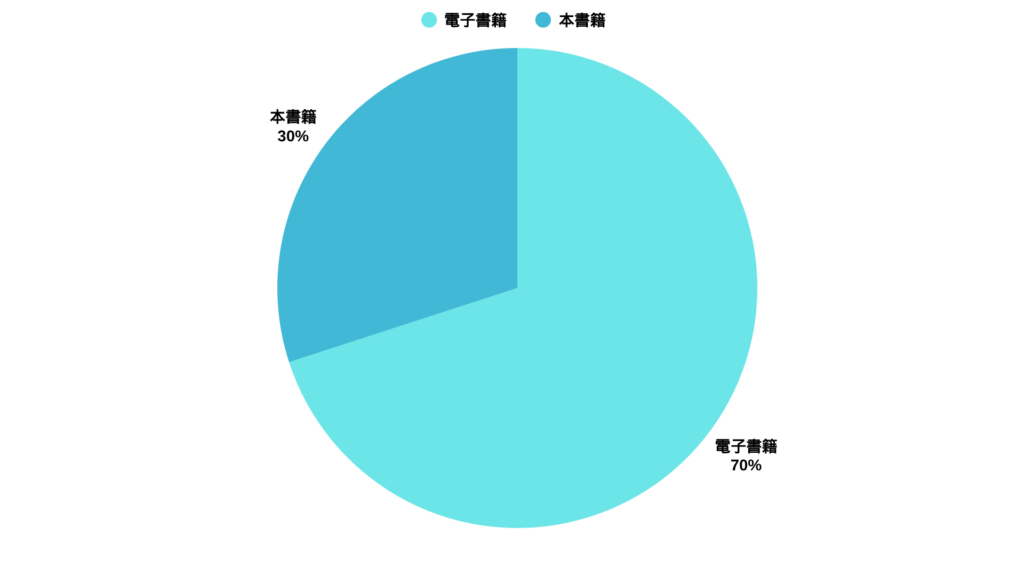

20代:電子書籍メイン(7:3)

スマホネイティブ世代なら電子書籍の方が馴染みやすいと思います。コストも安いし、シェア機能とかSNS連携とかも充実してるし。

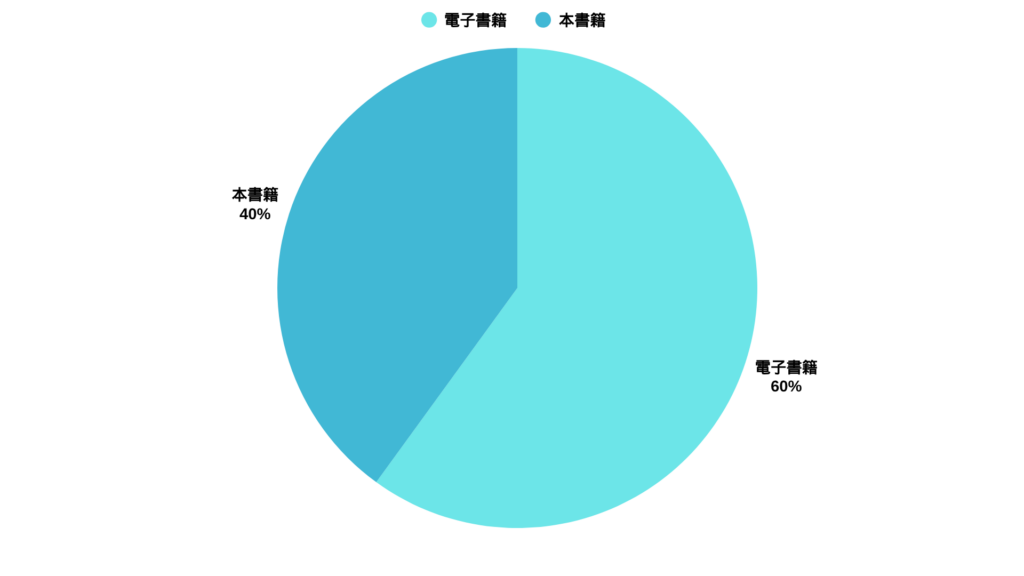

30〜40代:使い分け(6:4)

私みたいに忙しい世代は、スキマ時間活用できる電子書籍がメイン。でも集中して読みたい本は紙、みたいな使い分けがおすすめ。

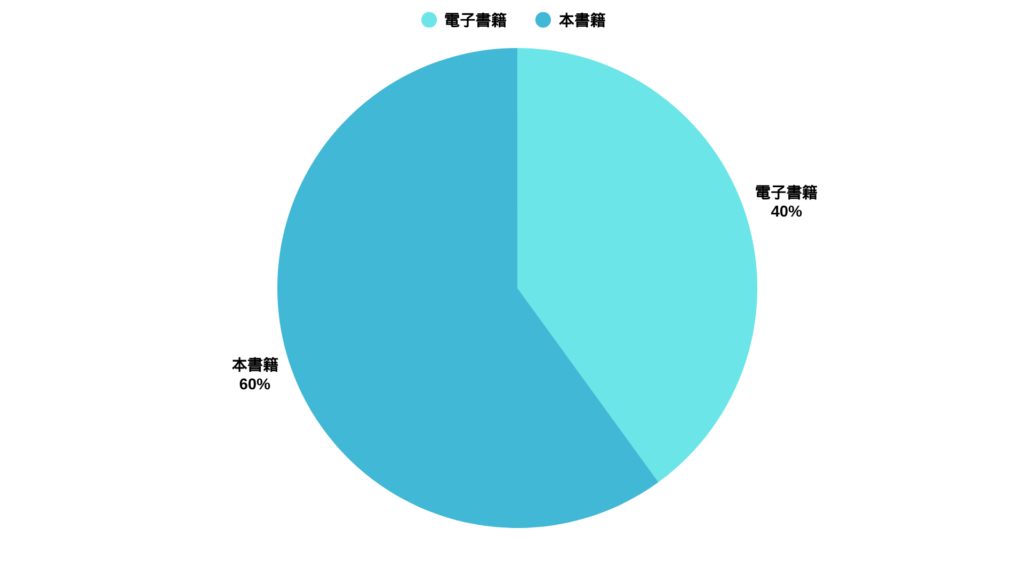

50代以上:紙メイン(4:6)

従来の読書体験を重視するなら紙がメイン。ただ、文字サイズ調整できる電子書籍も意外と便利かも。

実際のコスト比較してみました

本の値段(実測値)

実際に同じ本で比較してみました

- 紙の文庫本:大体600〜800円

- 電子版:550〜750円(約5〜10%安い)

- セール時:半額になることも

この価格差については複数の調査で確認されており、実際に「電子書籍の方が20〜50円ほど安くなっている」「中には100円近く安くなっている書籍もある」という報告があります。

年間50冊読む私の場合、電子書籍の方が年間2,500円〜5,000円くらい安くつきます。

ただし、紙の本は読み終わったら古本屋で売れるので、トータルだと微妙なところかも。

目の疲れについては専門家に聞いてみた

これ、一番気になってたポイントだったので調べてみました。

結論から言うと、使い方次第でそんなに大きな差はないらしいです。

具体的な研究結果

- 2012年の小林亮太氏らの研究(36人の学生対象)では、タブレット端末と紙媒体での読書において、読みやすさに大きな差はないことが確認されています

- いくの眼科院長(日本近視学会副理事長)の生野恭司先生は「デジタルデバイスで本を読むことが、紙の本と比べてことさらに眼に悪いということはない」と述べています

- ITmedia(2012年)で報じられた検眼医による研究では「電子ペーパーと液晶の眼精疲労に大きな差はない」という結果が出ています

ただし

- ブルーライトは就寝前には良くない(ハーバード大学の2015年研究で確認)

- 長時間使用なら適度な休憩が必要

- E-ink端末(Kindle Paperwhiteとか)なら紙とほぼ同じ感覚で読める

私の体感だと、スマホ画面で長時間読むとやっぱり疲れます。でも専用端末使うか、適度に休憩取れば大丈夫。

結局どっちがおすすめ?

電子書籍がおすすめな人

- 通勤時間が長い

- 引っ越しが多い

- コストを抑えたい

- 新刊をすぐ読みたい

- スマホの操作に慣れてる

紙の本がおすすめな人

- 家でじっくり読書したい

- 本を集める楽しみを重視

- 目の疲れが気になる

- 友達と本の貸し借りをしたい

- 従来の読書体験が好き

まとめ:使い分けが最強説

1年半使い倒してみて思うのは、「どちらか一方」じゃなくて「使い分け」が正解だということ。

私の場合

- 通勤電車:電子書籍

- 家での読書:紙の本

- 旅行:電子書籍

- 就寝前:紙の本

こんな感じで使い分けることで、読書量は3倍に増えたし、読書の楽しさも倍増しました。

「電子書籍か紙か」で迷ってる人は、まずは無料アプリで試してみることをおすすめします。意外と使いやすくて、新しい読書の楽しさに出会えるかもしれませんよ。

今回ご紹介したKindleはアプリ自体が無料です。気になる本は購入前にサンプルを試し読みできるので、「買って後悔した」という失敗も防げます。さらに、月額980円で500万冊以上が読み放題になるKindle Unlimitedには、30日間の無料体験が用意されています。

マンガやファッション雑誌、話題の小説やビジネス書、実用書まで幅広くそろっており、1冊読むだけでも十分に元が取れるお得さ。

普段なら手に取らないジャンルにも気軽に挑戦できるのが大きな魅力です。

しかも無料体験中に解約すれば料金は一切かかりません。安心して始められるので、まずは無料体験から試して、あなたの読書の世界を広げてみてください!

Kindle Unlimited公式サイト

※最新情報は各公式ページをご確認ください。